中国中医科学院望京医院朱立国院士团队首次揭示旋转牵引手法可为颈椎间盘“减压”的生物力学机制

研究背景

颈椎病是常见肌骨疾病,旋转牵引手法是一种常用手法治疗方式,但其生物力学机制尚不明确。以往研究对手法是否真能降低椎间盘内压力存在争议,尤其是缺乏对旋转牵引手法与单纯牵引在减压效果上的对比研究。

研究方法

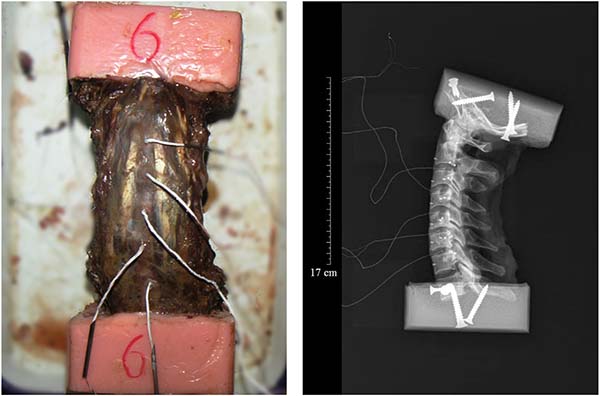

使用 7具成年男性颈椎标本,植入微型压力传感器测量椎间盘内压力。

通过 MTS生物力学机器模拟旋转牵引手法和单纯颈椎牵引。

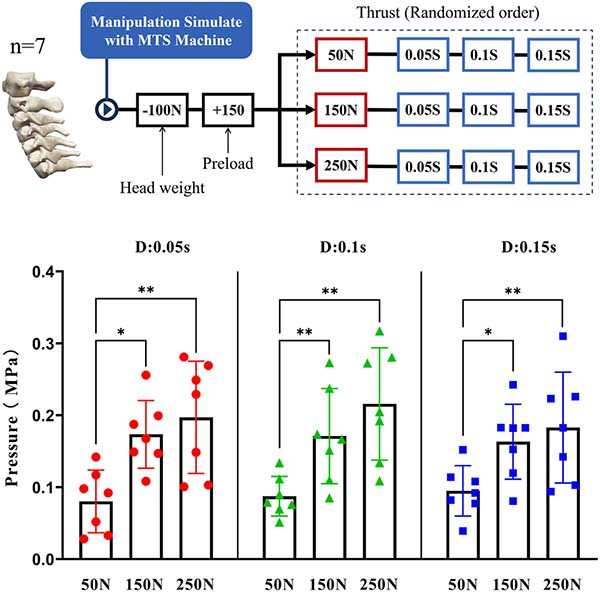

测试不同推力大小(50N、150N、250N) 和持续时间(0.05s、0.1s、0.15s) 对椎间盘压力的影响。

记录中立位、旋转前屈位、预加载和推力阶段的压力变化。

研究结果

旋转牵引手法在预加载和推力阶段均显著降低椎间盘内压力(p<0.05)。

推力越大,减压效果越明显,但持续时间对压力变化无显著影响。

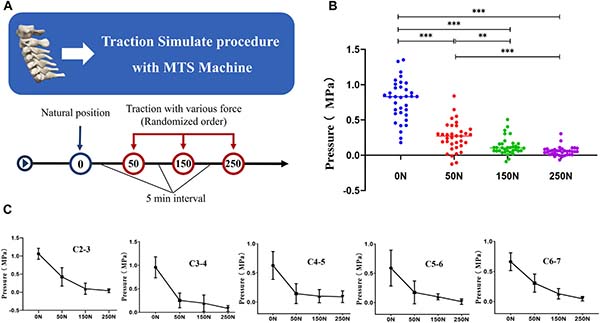

单纯颈椎牵引也能降低椎间盘压力,且与牵引力大小正相关。

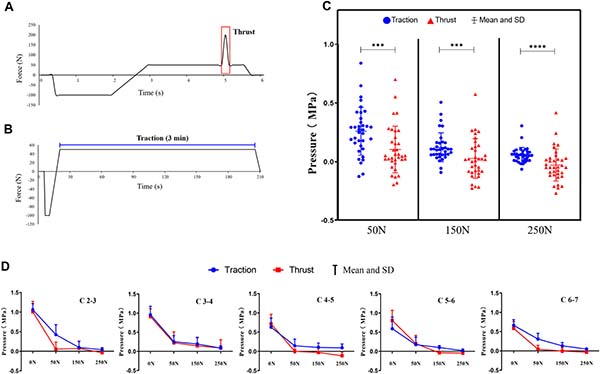

旋转牵引手法比单纯牵引减压效果更显著(p<0.05),尤其在推力阶段。

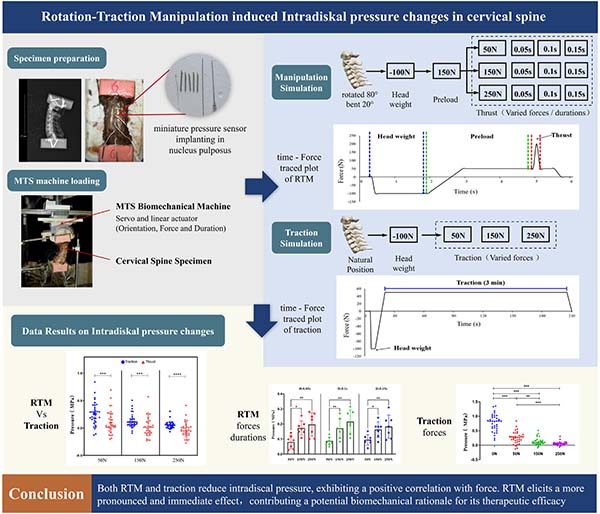

图1. 图形摘要。

图2. 植入髓核的微型压力传感器在颈椎标本中的位置(左图)与颈椎标本的X光片(右图)。

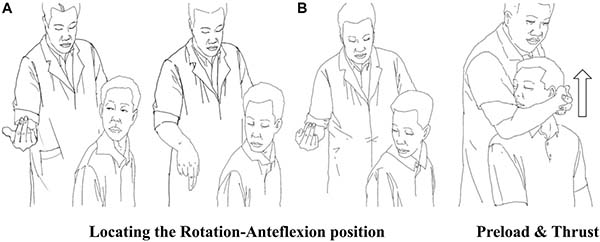

图3. 旋转牵引手法操作流程。(A)受试者在引导下进行旋转-前屈-再旋转的主动定位过程。(B)治疗师执行预牵引和向上快速推力的操作。

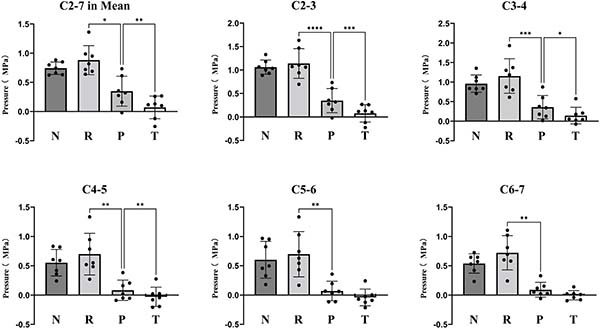

图4. 不同操作条件下椎间盘内压力的比较。N:中立位;R:旋转前屈位;P:预加载;T:推力。

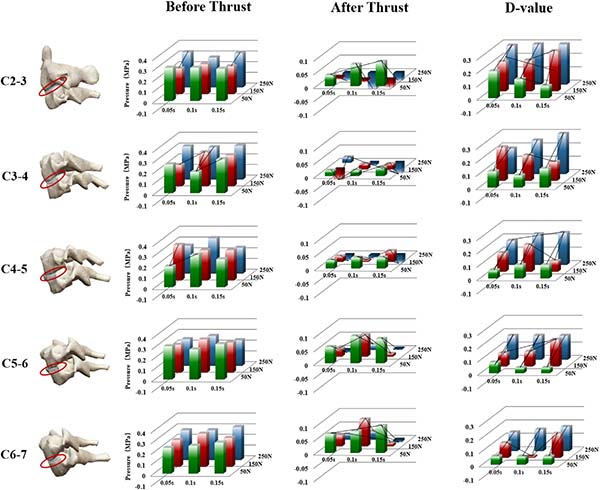

图5. 不同椎间盘在手法操作过程中椎间盘内压力的变化。 图中连线标示不同参数(作用力与持续时间)下髓核内压力具有统计学显著差异。D-value: 手法操作前后椎间盘内压力差值。

图6. MTS机器在不同力学与时间参数下对颈椎标本进行手法操作的示意图(上图),且不同参数的加载顺序完全随机化;下图进一步对比分析了不同推力大小与持续时间对椎间盘内压力影响的差异,其中椎间盘内压力数据源自预加载与推力阶段的压力差值。

图7. (A)MTS机器模拟颈椎牵引过程;(B)分析不同牵引力下椎间盘内压力的变化;(C)深入探究各节段椎间盘的髓核压力具体变化情况。

图8. (A)使用MTS机器模拟旋转牵引手法时的力-时间曲线图;(B)使用MTS机器模拟颈椎牵引时的力-时间曲线图;(C)旋转牵引手法与颈椎牵引所致椎间盘内压力变化的比较分析;(D)各节段椎间盘内压力变化的具体比较。注:数据采集时间点为牵引停止与推力停止时刻。

研究结论

旋转牵引手法和颈椎牵引均能有效降低颈椎间盘内压力,且效果与施加的力大小正相关。旋转牵引手法具有更显著、更迅速的减压作用,为其在临床治疗颈椎病中的有效性提供了生物力学依据。

临床意义

旋转牵引手法可作为安全有效的颈椎减压手段,尤其适用于椎间盘源性疼痛患者。

临床操作中可适当控制推力大小,避免过度用力(如超过250N)以防颈椎损伤。

研究为手法治疗的机制提供了科学支持,推动手法治疗向“机制导向”发展。

免责声明:「原创」仅代表原创编译,水平有限,仅供学术交流,本平台不主张原文的版权,如有侵权,请联系删除。文献解读如有疏漏之处,深表歉意,请作者团队及时联系,会在第一时间进行修改或撤稿重发,感谢您的谅解!

上一篇: 俄罗斯联邦卫生部代表团访问望京医院

下一篇: 杜艳婷:八段锦详解(三)