【望京丨动态】重塑生命脊梁:探秘高难度腰椎爆裂骨折手术背后的“智”与“精”

33岁的年轻建筑工人何某,在工作时不慎从高处摔落,当即感到腰部传来剧烈疼痛,且身体无法活动。随后,他紧急前往北京某三甲医院就诊,经详细检查,被诊断为腰2椎体爆裂性骨折。由于病情严重且复杂,该医院认为手术风险极高,患者存在瘫痪的可能性,因此未予收治。

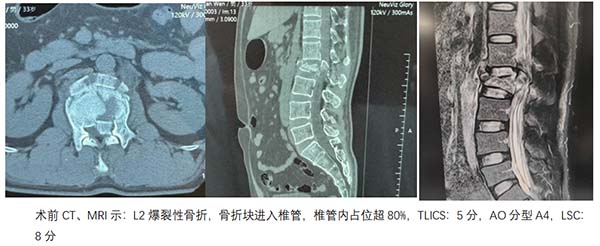

患者及家属心急如焚,四处打听后慕名来到我院,并入住脊柱一科。进一步检查发现,患者腰2椎体爆裂性骨折情况十分危急,骨折块翻转后进入了椎管,导致椎管内占位超过80%。同时,TLICS评分达5分,AO分型为A4型,载荷LSC评分8分,各项指标均明确显示患者具备手术指征。

此时,摆在医疗团队面前的是两种截然不同的手术方案。

第一种方案是单纯进行后方固定。这一方案手术操作相对简单,但存在明显弊端:减压不够彻底,术后患者可能会出现断钉断棒的情况,脊髓神经也可能再次受到严重压迫,导致患者不得不接受多次手术,承受更多的痛苦与风险。

第二种方案则是一次性完成彻底的椎管减压、椎体固定与融合,同时重建受损椎体,恢复其支撑功能。这种术式虽然手术难度极大,对技术要求颇高,出现意外风险的几率也相对较高,但患者能够从中获得更多益处,可避免胸腹、背部双切口以及多次手术带来的身体打击。

此次手术需要完成三大关键步骤:首先,要彻底移除压迫神经的骨折块,并将骨折椎体进行次全切除;接着,在次全切椎体所形成的空间内,贴紧上下相邻椎体置入精准锚定的自体髂骨;最后,通过置入椎弓根螺钉,并用牢固连接各螺钉的脊柱固定棒,重建脊柱的连续性和稳定性。然而,如此复杂的手术操作,若缺乏周密的手术设计以及麻醉团队的有力配合,将会使手术风险大幅增加,甚至可能导致神经脊髓出现副损伤。

在张世民主任的主持下,手术团队秉持科学原则,以患者受益最大化为出发点,与岳红丽主任领导的麻醉科团队展开了深入的术前讨论。双方共同评估了本次手术方案的可行性以及风险控制点,并制定了相应的处理预案,涵盖精准的手术操作程序、术中需要慎重处理的关键重点与难点、术中血压的精准控制等各个方面,为手术的顺利开展做了充分且细致的准备。这一系列举措充分彰显了医者仁心,体现了他们勇于担当、注重团队合作、甘于奉献的“智”慧。

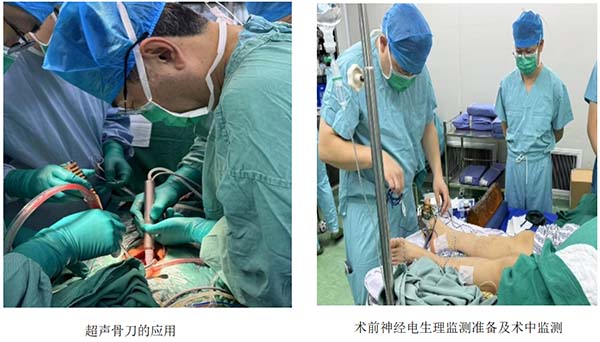

近年来,望京医院手术室陆续引进了众多先进的医疗设备,这些设备为各类手术的顺利开展提供了坚实有力的保障。在本台手术中,就充分运用了超声骨刀、神经电生理监测设备以及“G”型臂可移动X线机。超声骨刀的使用有效减少了术中出血量;神经电生理监测设备实时监测神经功能,大大降低了术中神经损伤的发生概率;而“G”型臂可移动X线机则为手术团队提供了清晰的影像支持,让手术操作能够更加“精”准无误。

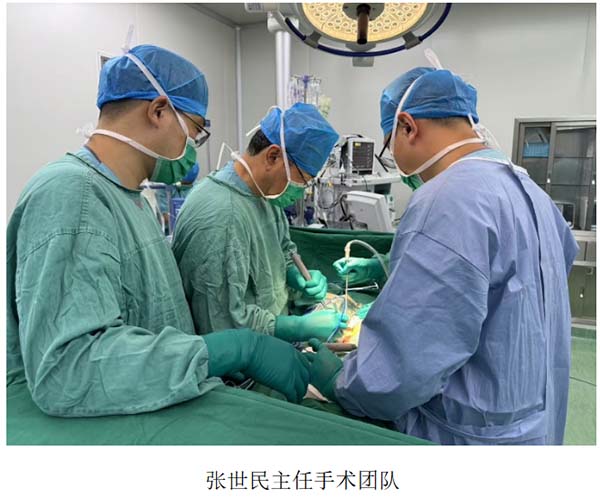

在张世民主任的带领下,靳蛟、王国军、陈春以及时福东等一批博士圆满完成了这台手术操作。这些年轻的博士才俊们已成功从理论学习阶段迈向临床核心实践领域,在手术过程中,他们展现出了精湛的手术技巧、精准的器械操作能力,并且与主刀医生配合默契。他们的成长着实令人倍感欣慰——这样的人才梯队建设,为脊柱一科的长远发展提供了坚实可靠的基础。

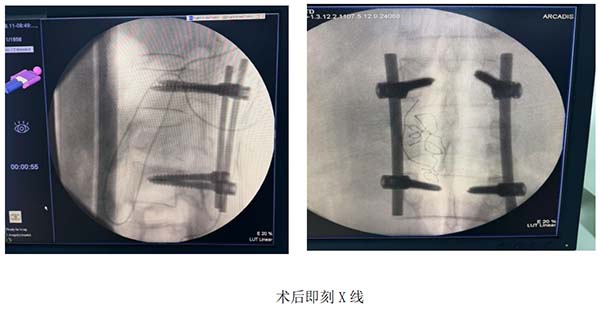

历经2个多小时的工作,手术顺利完成。术后影像学显示骨折椎体复位良好,减压充分,内固定及植骨融合位置良好,术后患者无脊髓神经损伤的症状。

面对如此高风险的临床病例,脊柱一科团队凭借精湛的技术顺利完成了手术操作。在手术决策过程中,他们始终秉持患者至上的理念,精心挑选最优治疗方案;团队依托强大的人才梯队,并与多科室紧密协作、默契配合,成功推动了技术的创新与发展;同时,高科技医疗设备的引入与运用,为手术的精准实施奠定了坚实基础。这无疑是对现代脊柱外科综合实力的一次高水平展示,更是“智慧”与“精准”的完美融合。