【望京︱科普】便血、腹痛别忽视!小心缺血性肠炎这个“隐形杀手

日常生活中,腹痛、便血并不少见,许多人往往选择忍耐或自行服药应付。然而,这些看似普通的症状背后,可能潜藏着一个危险的“隐形杀手”——缺血性肠炎。今天,我们就通过李奶奶的真实经历,深入认识这个需要警惕的疾病。

01|一顿午饭后的惊魂48小时

72岁的李奶奶身体倍儿棒,却在某个午后突然腹部绞痛到“满床打滚”。第一次如厕,大便颜色正常,只擦出一点血丝;第二次、第三次,血越来越多。她以为是“吃坏肚子”,吃了两颗黄连素就躺下了。凌晨5点,马桶里一汪鲜红,全家瞬间清醒——直奔急诊!

02|急诊室里的“排除法”

血常规:血红蛋白112g/L(正常低值)

便潜血:阳性,镜下红细胞满视野

肛肠科:痔疮?NO!

脾胃病(消化)科孟曼大夫一句话:“餐后腹痛+血便,高度怀疑缺血性肠炎,马上做肠镜!”

03|肠镜下的真相

周六上午,内镜中心加急安排。

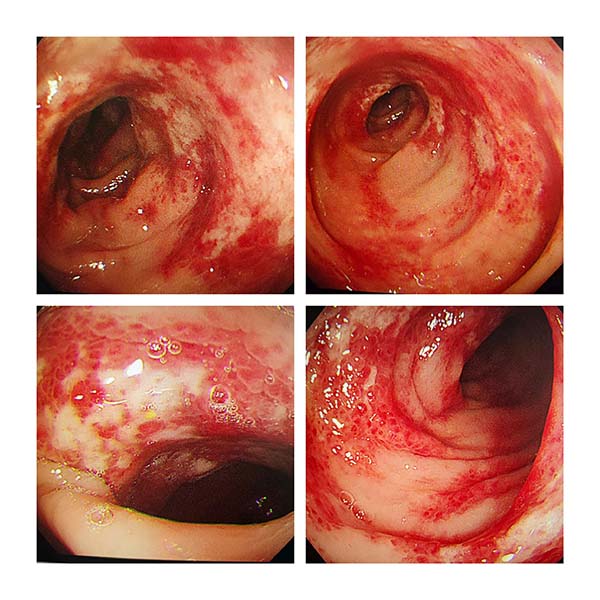

镜头进入乙状结肠,只见:

黏膜充血、水肿

散在糜烂+纵行溃疡

——典型的缺血性改变!

孟大夫当场和家属解释:“不是癌症,不是溃结,就是‘肠子饿坏了’,来得快治得也快!”

一、识破“隐形杀手”:缺血性肠炎的关键症状

1.腹痛:最常见首发症状。常表现为下腹部突发绞痛,程度剧烈(如李奶奶初期的7-8分疼痛),餐后可能加重。其突发性与普通肠胃痛不同。部分患者疼痛可暂时缓解,但也易反复。

2. 便血:重要警示信号。出血量、颜色各异:轻者仅厕纸染血,重者可见鲜红或暗红血便(如李奶奶先染血后鲜红便)。便血提示肠道黏膜已受损,必须高度重视。

3. 腹泻:部分患者伴发。腹痛后可能出现大便次数增多、不成形甚至水样便。这是肠道缺血导致消化吸收障碍、蠕动加快所致。非所有患者都有此症状。

4. 其他症状:少数患者伴恶心、呕吐、腹胀、低热。若病情危重,出现肠坏死、穿孔,则表现为剧烈腹痛、腹肌紧张、休克等,需紧急抢救。缺血性肠炎症状有时不典型,易与急性胃肠炎、溃疡性结肠炎、结肠癌等混淆。中老年人,尤其合并高血压、糖尿病、动脉硬化等基础疾病者,一旦出现上述症状(尤其是餐后腹痛+便血),务必及时就医,进行详细排查,争取早诊早治。

二、明察秋毫:内镜诊断的核心价值

1. 明确病因,精准鉴别:肠镜能直接窥视肠黏膜,观察是否有充血、水肿、糜烂、溃疡(尤其是特征性纵行溃疡)等缺血性改变,明确病变部位、范围及严重程度。它能有效鉴别结肠癌、溃疡性结肠炎等在内镜下有不同表现的疾病。

2. 指导治疗,决策关键:内镜所见是制定治疗方案的核心依据。若仅见黏膜水肿、轻度糜烂(无坏死穿孔),可保守治疗(禁食、补液、改善循环、抗感染等)。若发现大面积黏膜坏死、紫绀、穿孔迹象,则需紧急手术切除坏死肠段。

3. 评估预后,心中有数:内镜直观评估病变范围与严重程度,有助于判断预后。病变轻、范围小者恢复佳;病变重、范围广者预后相对较差,需更严密监测和长期随访。

总结:重视警报,及时行动

内镜(尤其是早期肠镜)是缺血性肠炎诊断、治疗和预后评估的“金标准”。当然,检查需做好肠道准备并配合医生操作。对于疑有肠穿孔、腹膜炎的重症患者,需权衡风险,可能选择腹部CT、血管造影等替代检查。

健康之责,系于己身;多多警惕,可换长宁

缺血性肠炎虽非高发,但其危害不容小觑。识别典型症状(尤其餐后腹痛+便血),特别是高危人群,务必高度警惕,切勿轻视。应像李奶奶家人一样,及时送医。在经验丰富的医生主导下,快速、精准地利用肠镜等检查明确诊断,并尽早接受规范治疗,是战胜这个“隐形杀手”的关键。关注肠道发出的警报,守护自身健康。