温氏微创𧿹外翻病症诊疗体系的构建(二)

温氏微创𧿹外翻病症诊疗体系的构建

三·温氏微创𧿹趾外翻病症诊疗体系的关键技术

温建民教授在中医“阴阳理论”和“筋骨理论”指导下,以“阴阳平衡”、“筋骨并重”、“动静结合”、“内外兼治”为治疗原则,凝炼了中西医结合微创𧿹趾外翻病症诊疗体系(温氏法)四大关键技术:一是第一跖骨微创切骨手法整复术,二是“裹帘”外固定,三是围手术期中药的辨证应用,四是中医的康复调护。此外,温建民教授还自主研发了配套手术器械,如𧿹外翻动力设备、一次性磨截骨钻,以及供患者术后穿戴的矫治行走鞋等。

3.1第一跖骨微创切骨手法整复术

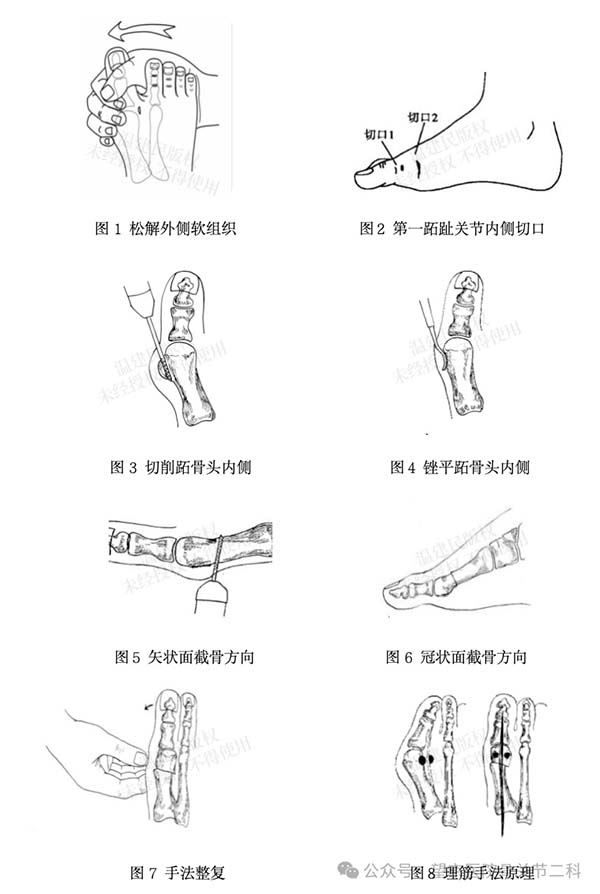

手术主要处理“筋”“骨”两部分,正如“治骨先治筋,筋柔骨自正”及《黄帝内经》“骨正筋柔,气血以流”之说,温建民教授首先以手法整复局部肌群,调节软组织内外受力平衡。具体操作时,先做被动纠正试验,了解第 1跖趾关节内外侧软组织的松紧程度,明确张力的大小及方向,松解外侧软组织时,以一手虎口抵住患者受术𧿹趾外侧,其余四指握住第一跖趾关节内侧,向内施力松解外侧软组织,用力由小到大,注意手下感觉,反复松解,不断调整,直至内外平衡,且尽量不切断𧿹收肌,防止矫枉过正,阴阳再度失衡。待软组织松解满意后进行微创小切口截骨,在内侧 2个小切口的基础上,温建民教授以自主研发的磨截骨钻对跖趾关节内侧突出的骨赘进行消磨、截除,并根据患者𧿹外翻轻重程度,按照矢状面由远端内侧至近端外侧,冠状面由远端背侧至近端跖侧的角度截断第1跖骨头颈,最后以手法向外侧推移截骨远端、胫腓侧籽骨、𧿹长短伸屈肌、关节囊、𧿹展肌等联合结构,以纠正跖趾关节脱位及第1跖骨内收畸形,并尽量使籽骨向内侧复位,确保在纠正畸形的同时,尽可能地恢复前足横弓的高度及籽骨的功能。手术全程牢记“筋骨并重”,以微创手术截骨配合手法理筋以平衡阴阳,使“筋归槽,骨合缝”,纠正𧿹外翻畸形。

对𧿹趾近节趾骨发育性趾外翻者,可在上述基本术式基础上联合行近节趾骨近端横行或楔形截骨,此联合术式既能矫正𧿹趾旋转畸形也可矫正趾外翻,使𧿹趾更加美观。

温氏微创切骨手法整复术严格要求术者必须熟悉人体解剖学,拥有系统的西医手术及中医整复经验。不可盲目尝试,需循序渐进,稳扎稳打,一气呵成,熟练应用磨钻,避免反复截骨及加宽截骨线。温建民教授认为,机体“阴阳失衡”和“筋出槽、骨错缝”是导致𧿹趾外翻的根本原因,治疗𧿹趾外翻的关键在于恢复跖趾关节的平衡。因此,格外强调手法整复的重要性。《医宗金鉴·正骨心法要旨》亦强调:“知其体相,识其部位,一旦临证,机处于外,巧生于内,手随心转,法从手出”。因此,整复手法要准确,力量要适中,防止矫枉过正或不足。

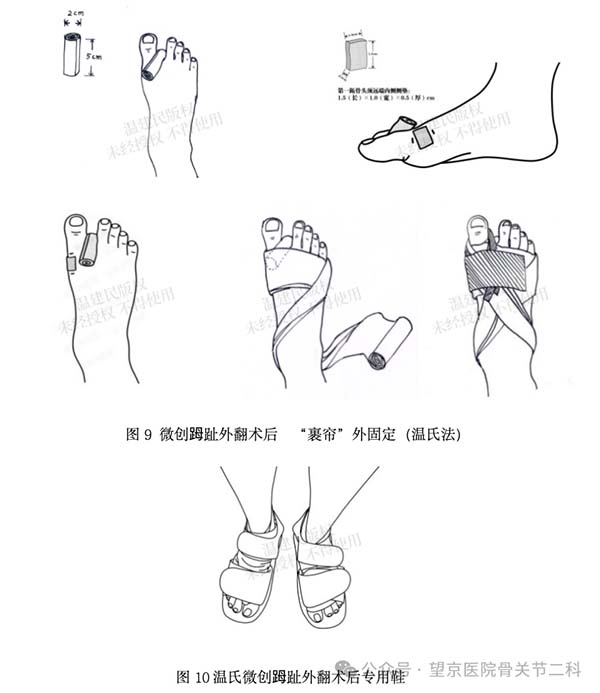

3.2“裹帘”外固定

裹帘,正骨器械之一,最早见于《医宗金鉴·正骨心法要旨·器具总论》,“裹帘,以白布爲之,因患處不宜他器,只宜布纏,始爲得法,故名裹帘”。具体作法为:以白布量患部之长短,阔窄,且根据病情需要,缠裹患处。具有固定、止痛、止血之作用。相当于当今之绷带等外科材料。

“裹帘法”即利用自身足部肌腱、软组织及“8”字绷带、分趾垫、粘胶等固定截骨断端。该固定方法可根据患者术肢的肿胀程度弹性调节,既限制了截骨端的活动,又不似内固定那般机械死板,截骨端实质上保持着“微动”状态,方便患者在医师指导下完成主动、被动的康复锻炼,通过患者每日下地站立,使足部重新自我调整在一个适合的生物力学环境,实现中医“天地人合一”理念。另一方面,患者术后以卧床静养为主,但也可以轻度下地活动,生活基本可以自理,也充分体现了传统中医骨伤治疗“动静结合,筋骨并重”的思想,符合中国接骨学(CO学派)“弹性固定”准则。

此外,“裹帘”由机体自身软组织与绷带、粘胶等组成,一内一外,也体现了温建民教授“内外兼治”的治疗理念。裹帘法以筋束骨,以骨张筋,其“筋束骨”的理念可追溯至《黄帝内经》“宗筋主束骨而利关节”之说,“筋”之于“骨”和“关节”,既是约束,也是保护。手术截骨后,关节局部之“筋”裹住受术关节,约束、保护截骨断端,作为裹帘法的内在部分发挥其固定作用。应用裹帘法有助于将患肢的“筋” “骨”调整至满意的功能位置,温建民教授以筋束骨,以骨张筋,体现了“筋骨并重”的治疗理念。

3.3围手术期中药的辨证应用

中医药是中华民族几千年来认识生命、维护健康、防治疾病的思想和方法体系。《医宗金鉴·正骨心法要旨·器具总论》中有言:“跌扑损伤,虽用手法调治,恐未尽得其宜,……再施以药饵之功,更示以调养之善,则正骨之道全矣”。因此,温建民教授十分重视围手术期中药的辨证施治,并自始至终贯彻“内外兼治”的中医治疗理念。他强调,术后中医中药调养既要“内治”,也要“外治”。

3.3.1中药内治

根据骨折愈合的特点,既往中医认为骨折愈合分为三期,即“瘀去”“新生”“骨合”三个阶段。温建民教授通过临床实践和动物实验,从影像学、组织学和分子生物学三个方面,从解剖、细胞、分子和基因四个层次,从骨折愈合的诱导、增殖和分化三个环节,对中医药治疗骨折愈合的作用及其机制和不同分期方法进行了系统的研究,提出“二期治疗”是中药治疗𧿹趾外翻术后的最佳方法:

(1)切骨端愈合早期证属气滞血瘀型,当以活血化瘀为主, 因此在术后2周内给予“愈骨1号”(桃仁、红花、当归、生地黄、赤芍、川芎、防风、黄柏、枳壳、乳香、川萆薢、生甘草等)口服,旨在活血化瘀、消肿止痛。

(2)中后期则辨证为肝肾亏虚型,经脉阻滞,当以补益肝肾、接骨续筋为主,故术后3—12周给予“愈骨2号”(熟地黄、山萸肉、淮山药、茯苓、泽泻、生黄芪、当归、赤芍、续断、骨碎补、枳壳、煅自然铜(先煎)、炙甘草等),该方以六味地黄丸为底方,加当归活血补血,赤芍散瘀止痛,续断、骨碎补、狗脊补益肝肾,黄芪、党参益气健脾,自然铜散瘀接骨止痛,补骨脂温肾壮阳,甘草调和诸药。全方共奏滋补肝肾、益气活血、续筋接骨之功效。

3.3.2𧿹中药外治

手术部位感染是骨科常见并发症,由于足部皮肤皱褶及夹缝较多,故极易滋生细菌、真菌感染。根据中医观点,细菌真菌感染多属湿热、虫毒之邪,留于患处,易致创口不敛,日久成脓,新肉不生,会增加术后感染率。对此,中医惯用清热燥湿,杀虫止痒的外洗方剂,在现代医学的视角下,疗效依然可观。温建民教授以此为灵感,以三黄洗剂合五味消毒饮为底方,创立“足外洗1号”方(生大黄、黄连、黄柏、苦参、蛇床子、川牛膝、蒲公英、紫花地丁、甘草等),旨在清热、止痒、收涩,于术前1—2周煎煮浴足,临床证实可以有效降低足踝部皮肤菌群数量,即时及延时抑菌效果满意,且用药安全可靠。

同时,术后6周,待伤口表面愈合完好,去除“裹帘”外固定包扎后,予骨科经验方“足外洗2号”方加减(宽筋藤、银花藤、透骨草、伸筋草、路路通、鸡血藤防风、大黄、牛膝等)浴足以活血通络、舒筋止痛,促进𧿹趾外翻术后截骨端的愈合和机体的恢复。

3.4中医的康复调护

我国现存最早的骨伤科专著《仙授理伤续断秘方》中有云:“凡曲缚,如手腕脚凹手指之类,要转动……后时时运动,盖曲则得伸,得伸则不得屈,或屈或伸,时时为之方可”。《证治准绳·疡医》曰:“曲处要时时曲动,使活处不强”。中医对于康复的强调,前人之述备已。温建民教授亦十分重视术后康复锻炼,认为中医在此方面优势卓著,倡导术后康复的“三结合”原则,即医患配合、主动与被动结合、动静结合,并将中医的康复调护设为中西医结合𧿹趾外翻病症诊疗体系(温氏法)中的独立部分,设计了医患共同参与的功能康复计划。

3.4.1患者自行肌肉锻炼

①摆动练习:踝关节伸屈及环绕运动,以活动踝关节及牵拉小腿肌肉;②足趾背伸跖屈练习:旨在预防患足小关节僵硬;③患肢肌肉等长收缩训练:抬高患肢,做大小腿肌肉的等张收缩,以预防下肢肌肉萎缩。每天6次,分上、下午、晚上各2次,每次10分钟,直至术后3个月。

3.4.2医生辅助理筋手法康复

患者取仰卧位,患肢屈膝,医生面向患者站立,上方手放在跖骨上,拇指在足底,食指放在足背,下方手放在相应的趾骨近端,拇指在足底,食指在足背,上方手固定,下方手将趾骨上下推动并维持,使关节活动增加。每天6次,分上、下午、晚上各2次,每次10分钟,直至术后3个月。

此外,温建民教授在不同层次上贯彻践行“天地人合一”之整体观,注重截骨局部之“筋”与“骨”的统一,治疗上做到“筋骨并重”,将足部视为统一整体,术前设计手术方案时即考虑到截骨对整个足部力学、步态的影响,优化截骨方案,提前防治并发症,避免医源性疾病。注重足与下肢、足与机体的统一,温建民教授术前注重患者基础疾病的治疗调理,术后允许患者早期下地生活自理,可降低手术风险,防止术后下肢血栓形成及肌肉萎缩等并发症。注重形神统一,强调医患配合,关注、调摄患者的精神状态,可以降低患者的紧张情绪及心理负担,促进患者身心康复。注重人与社会、人与自然的统一,温建民教授充分考虑患者所处社会环境、季节气候、发病时节、个人职业、生活习惯等因素,做到综合分析,三因制宜,体现了中医“天地人合一”的整体观念。